コンタクトレンズ

あなたにあったコンタクトを。。

- コンタクトレンズには、いろいろな種類があります。

眼科医の指導のもと、自分のライフスタイルにふさわしい自分の眼にあったレンズをお選びください。

ハードコンタクトレンズとソフトコンタクトレンズの違い

- ハードコンタクトレンズとソフトコンタクトレンズは材質が異なります。

サイズは、ハードコンタクトレンズは直径がソフトコンタクトレンズに比べて小さく、角膜(黒眼)よりも小さくなります。一方、ソフトコンタクトレンズは角膜(黒眼)より大きくなります。これらの違いや材質の違いから、一般にハードコンタクトレンズは異物感が強い場合があり、ソフトコンタクトレンズは比較的初期から装用感が良い場合があります。

| ソフトコンタクトレンズ | ハードコンタクトレンズ | |

| 利点 | 初めから違和感を感じにくい 激しい運動をしても外れにくい 使い捨て、交換タイプのものだとスペアがある 使い捨てだと清潔に保ちやすい |

酸素透過性が高い 寿命が長い 軽い乱視を婚正することができる 洗浄しやすい |

| 欠点 | ハードより酸素透過性が少ない(多いものもある) ハードよりも寿命が短い アレルギー性結膜炎を悪化させることがある。 ドライアイに弱いタイプがある。 |

ソフトよりもずれやすく外れやすい 慣れるまでに違和感がある 長期間使用すると瞼が下がってくることがある。 |

当院では円錐角膜など特別な疾患に患ていない方には使い捨てソフトコンタクトレンズ、頻回交換(2週~1ヶ月)ソトコンタクトレンズをお勧めします。

コンタクトレンズメーカーのご案内

各種メーカーから様々なコンタクトレンズが販売されています。

自分のライフスタイルに合わせて納得したものを選ぶことが大切です。

ソフトコンタクトレンズ

最近では、ソフトコンタクトレンズが主流になっています。

交換タイプのものでは、購入の度に見えにくいようであったり、本人様のご希望によってその都度、度数変更をすることも可能です。

遠近両用タイプ(2週間交換タイプ)

- “近くが見づらくなった、コンタクトレンズを使用していて老眼鏡をまだ使いたくない”そんな方におすすめ!

酸素を通すシリコンハイドロゲルレンズの登場により、従来の遠近両用コンタクトレンズに比べ、遠方から近方までかなり自然でクリアな視界を実現。

親水成分を保存液に配合しみずみずしい快適な装用感。

- ※個人差もありますが、数日間レンズを装用した後に見え方が良くなることもあります。

1DAYタイプ(1日使い捨てタイプ)

- 面倒なレンズのケアもかさばるケア用品も一切不要。万一なくしても、スペア(大体1箱に30枚入り)があるから慌てることはありません。

- 毎日取り替えるからいつも清潔。

- たまにしかレンズを使わない人にはおススメ。

- 一度外したレンズは再使用できません。

1DAYアキュビュー トゥルーアイ

- 今までの1DAYタイプのレンズは酸素をあまり通しませんが、今回新しく発売された1DAYタイプのシリコーンハイドロゲル素材は、酸素を供給し眼表面への影をより少なくします。

- 一般的に潤いの少ないシリコーンハイドロゲルレンズですが、高い潤いと滑らかさにより、眼表面や涙との親和性を高め快適な装用感を実現しました。

- 毎日新品のレンズに交換する為、ケアが不要でレンズの汚染による眼障害のリスクを軽減し清潔です。

- 眼の健康にも影望を及ぼす可能性があると言われる紫外線 B波を約99%カットします。

2WEEKタイプ(2週間交換タイプ)

- 清潔で快適、経済的。

- 毎日外した後にはレンズケアを行います。

1MONTHタイプ(1ヶ月交換タイプ)

- 酸素透過性の高いレンズ

- 高品質、やや高い値段。

メガネとコンタクトレンズ

使い捨てレンズ、頻回な交換レンズとも材質・水分量・形状など様々な特徴があり、それぞれ一人一人にベストマッチなコンタクトをコストを考慮しながら選択していくことが大事です。特に乱視のある方、老視のある方、アレルギー性結膜炎のある方、ドライアイの方はスタッフ・医師のアドバイスが役立つと思います。

| メガネ | コンタクトレンズ | |

| 取り扱い | 簡単 | やや不便 |

| 管理 | 簡単 | 煩雑 |

| 時間の制限 | なし | あり |

| 装用練習 | 不要 | 必要 |

| 装用感 | 悪くない | 異物感 |

| 矯正度数 | 小さい | 大きい |

| くもり(湯気等) | あり | なし(ハードの一時的なくもりは除く) |

| 眼合併症 | なし | あり |

| スポーツ | 不便 | 便利 |

メガネ

あなたにあった正しいメガネを。

中村眼科では、処方箋に基づく正しいメガネをお作りしております。

また、アフターサービスも充実していますので安心してお使いいただけます。

当眼科のメガネコーナーでは、ジュニア用メガネフレームとシニア用フレームの商品を豊富に取り揃えております。

それは、就学前の幼児期の子供さんの場合、通常の家庭内では弱視の発見がなかなか難しく、殆んどの場合が眼科の診察を受けた時に判明します。

弱視用のメガネは、幼児期のなるべく早いうちに掛けさせて、視力矯正したほうがいいと言われています。

しかし、せっかく眼科で適正な処方をしても、一般のメガネ店には幼児専用のメガネフレームが少なく、ややもすると、サイズが合っていないメガネフレームを掛けることになってしまう可能性があります。

そこで、当医院のメガネコーナーでは、3歳から掛けられるようなメガネフレームを多数取り揃えて、幼児期全ての患者さんのお顔に合ったメガネをご提供しています。

次に、年齢が60歳を過ぎた頃から、ほとんどの人が少なからず白内障の徴候がみられるようになります。白内障の手術をすると、遠くの見え方(遠用視力)は大きく改善され、よく見えるようになりますが、その代わりに、それまで使っていたメガネは使えなくなる可能性があります。そこで、手術後の適正な時期にメガネの処方し、すぐにお渡しできるようなシステムをとっています。その為に、シニア用メガネフレームの品揃えにも力をいれているのです。

▼メガネフレームについて

素材の種類と特性

- メガネフレームの素材として使われているのは、大きく分けると以下の4種類に区分できます。それぞれに特性がありますが、最近では、軽くて耐久性が強いチタン合金フレームが主流となっています。

| フレームの素材 | 特性・特徴 |

| チタン合金 | 軽く、耐久性が高い。 |

| ニッケル合金 | 加工や細工はやさしいが重い。 |

| セルロイド(プラスチック系樹脂) | 多彩な色で作れるが熱に弱い。 |

| 8金無垢(プラチナ等もある) | 退色することは少ないが高価である。 |

- 最近ではチタン合金やプラスチック系樹脂でありながら、弾力があり復元力がある素材のフレーム(形状記憶フレーム)が発売されています。

▼メガネフレームの形状(一般的な呼び名)

メガネフレームの形状は、一般的に次のように分けられます。

- ●フルリム・・・フレームの前面(レンズを入れる部分)が全てリムで囲まれている。

- ●ナイロール・・・フレームの前面(レンズを入れる部分)の下部がナイロン糸で接合されている。

- ●ツーポイント・・・縁なしフレームとも言い、レンズ自体に穴を開けてテンプル部分を結合したフレーム。

*それぞれにブリッジが1本のワンブリッジと、2本のツーブリッジがあります。

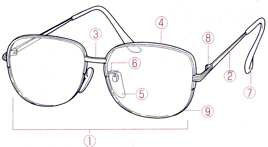

▼メガネフレームの各部の名称

・パットアーム ・モダン(先セル) ・蝶番

・ナイロールの場合・・・バンド(ナイロン・糸)

・フルリムの場合・・・リム

▼メガネフレームのサイズ

前図の(A)の部分をフレームサイズといい、一般的に以下のように作られている。

| 年齢層 | フレームサイズの目安 |

| 小児~学生 | 40mm~48mm |

| 成人男性 | 50mm~58mm(平均的なサイズは52mm~56mm) |

| 成人女性 | 48mm~54mm(平均的なサイズは50mm~54mm) |

▼メガネの正しい取り扱い方

①掛けるとき

- テンプル(つる)をキチンと開いて、両手で持って顔に添わせながら、正面よりゆっくり掛けてください。この時、テンプルの先端で目などを突かないようご注意下さい。

②はずすとき

- テンプル(つる)をキチンと開いて、両手で持って顔に添わせながら、正面よりゆっくり外してください。片方のみを持って無理に外しますと、破損や変形の原因になります。

③置くとき

- レンズの凸面を上向きにして置いてください。下向きにしますと、レンズに傷が入る恐れがあります。

④拭くとき

- 拭く方のリム(レンズの外側)を持って、レンズ専用メガネ拭きで、そっとやさしく拭いてください。拭く方と反対側を持ったり、力を入れすぎますとフレームやレンズを傷つける原因になります。

⑤レンズにゴミやほこりが付着しているとき

- まず水洗いしてください。それからティッシュペーパーで水気を取り除き、専用メガネ拭きでやさしく拭いて下さい。空拭きしますと傷の原因になります。

⑥汚れがひどいとき

- 中性洗剤を薄めた液で洗ってください。その後水洗いをして・項目と同様に拭いて下さい。石鹸・ハンドソープ・ボディソープ等のアルカリ系洗剤は、絶対に使用しないでください。レンズのコート膜をはがす原因になります。

⑦メガネが濡れたとき

- すぐにメガネを拭いてください。濡れたまま放置されますと、水滴がシミのようになってレンズに付着し取れなくなります。また、フレームは金属部分の錆や、樹脂の変色・変形の原因になります。

⑧保管するとき

- 持ち運ぶ時や使用しない場合は、メガネケースに入れるようにしてください。また、保管する際には、防虫剤・洗剤・化粧品・整髪料・薬品等が入った場所に一緒に置かないようにしてください。レンズ・フレームの変質等の原因になります。

▼メガネレンズについて

メガネレンズの素材

- プラスチックとガラスの2種類がありますが、最近ではプラスチックレンズが主流になっています。

プラスチックレンズの特徴とガラスレンズの違い

- 基材の比重が軽いため、同じ度数の場合、ガラスレンズのおよそ半分の軽さになります。

- 染色が可能なため、お好みのカラーを付けることができます。

- ガラスよりも紫外線カット性能が高く、有害な紫外線をほとんどカットできます。

- ガラスよりも基材が柔らかいため、傷がつきやすい。

- ガラスよりも熱膨張が大きいため、急激な温度上昇でコート膜にひび割れが生じることもあります。

プラスチックレンズについて

1.プラスチックレンズの構造

- プラスチックレンズは3層構造になっています。中心の「プラスチック基材」の両面に「ハード膜(樹脂素材)」と「反射防止膜(金属素材)」が施されています。

- ・「ハード膜」は硬さやコート膜との密着性を高めるために。

- ・「反射防止膜」は傷や反射を防ぐために。

2.コーティング(反射防止コート膜)について

- コーティングには、反射を減らしてレンズを明るくする効果があります。コーティングを施していないレンズの場合には、レンズ片面で約4%、両面で約8%の光が反射光となって失われますが、コーティングを施すことにより、反射光が1/5以下(両面で約1.5%以下)に軽減され、明るくクリアな視界が確保されます。

また、コーティングにはチラツキなどのわずらわしさも軽減する効果があります。

夜間のドライブなどで視界をじゃまするチラツキの正体はゴースト※注釈やフレアといわれる反射光のいたずらで、斜め前方や斜め後方から入射する光が、メガネレンズの中で反射を繰り返しながら眼に入るために生じる現象です。

ゴーストやフレアも、レンズの度数やメガネの角度などによって見え方が変わりますが、最も効果的な防止策は、反射の少ないコーティングを施したレンズを選ぶことです。

-

ゴーストとは、斜め後方からの光がレンズ裏面で反射して眼に入ることにより、本来は存在しない眼の前の光源が、あたかも存在するかのように見える現象で、前方が暗いほどはっきりとした光源に見えます。

フレアとは、斜め前方からの光が、レンズの内面で2度反射して眼に入ることにより、本来の光源の近くにもう一つの光源があるように見える現象で、これも前方が暗い中に光源があるほどはっきり見えます。

3.レンズ染色について

- プラスチックレンズは好みの色に染色することができます。染色はレンズに色調を加えることの他に、補色の関係のある色を透過し難くする効果(フィルター効果)をもたらします。

| レンズの色 | 効 果 | 効果的なシーン |

| ブルー系 | まぶしい黄色光をカット。 | スキー、テニスなど |

| グレー系 | どの色も自然な色調にみえる | 野外全ての活動 |

| ブラウン系 | コントラスト効果が高くなる。 | ゴルフなど |

| ピンク系 | 緑色の光をカット。 | ファッションとして |

| グリーン系 | 青色・赤色の光をカット。 | 眼が疲れにくい |

| イエロー系 | 霞をカットし遠景が見やすい。 | 曇天での活動・作業 |

| バイオレット系 | 緑色から黄色、オレンジ系までカット | OA作業 |

- 染色レンズの注意

- 淡い濃度の染色レンズは、日常のあらゆる場面で使用できますが、濃度の濃い染色レンズは視力の低下を招く可能性が高いため、薄暗くなった夕暮れや夜間の運転には適しません。また、赤色・緑色・青色など一部の鮮やかな染色レンズは、補色の関係に当たる信号光の誤認を招く可能性があるため、車の運転などにはお勧めできません。

4.UVカットレンズとは

- プラスチックレンズは、レンズ製造時に特殊な紫外線吸収剤を添加することで、眼に有害な紫外線をカットして、眼を保護することができます。

紫外線カットの性能表示には、「UVケア」と「UV400」の2種類がありますが、日常の生活紫外線は「UVケア」でほぼ100%カットできます。しかし、山や海などのアウトドアライフには、紫外線は勿論のこと近紫外線までほぼカットする高性能な「UV400」をお勧めします。 -

〈紫外線と眼〉

紫外線とは、人の眼で見ることが出来ない400nm(ナノメーター)以下の波長の光のことです。さらに、紫外線は波長の違いで、UV-A(400~320nm)UV-B(320~280nm)UV-C(280~190nm)の3種類に分けられます。

この内UV-Cは、上空の大気層でほとんど吸収され地表には到達しませんが、UV-AとUV-Bは、眼の角膜や水晶体に影響を与えると言われています。

UV-Aは白内障に関係があると考えられています。

UV-Bは角膜炎に関係があると考えられています。

紫外線は1年を通じて降り注ぎ、季節では4月から8月の間が最も多く、この時期は眼や肌を紫外線から守るように注意しましょう。

-

〈サングラスについて・・・One Point アドバイス〉

まぶしさから眼を護るためにサングラスは必要ですが、濃い色だからといって紫外線をカットするわけではありません。逆に瞳孔が広がり、より多くの紫外線を眼の中に入れる結果になりかねません。サングラスを選ぶ上で注意するべきことは、UVカットの表示があるものを選ぶようにしましょう。

4.プラスチックレンズの取り扱いについて

- 最近のプラスチックレンズは、以前に比べると傷つきにくくなりましたが、それでもガラスレンズに比べれば素材的にも柔らかく、デリケートな扱いが必要です。特に気をつけたい事柄が3つあります。

- 拭くときには、専用メガネ拭きで、やさしく力を入れずに拭くこと。

- アルカリ系の洗剤は絶対に使用しないこと。

- 炎天下の車内にメガネを放置したり、メガネを掛けたままサウナに入ったりしないこと。

(プラスチックレンの表面に施されているコート膜は熱に弱く、60℃以上になるとヒビ割れが起こる可能性があります。また、レンズの基材であるプラスチック系樹脂が変形したり、歪んだりすることが考えられます。)

5.球面レンズと非球面レンズの違い

- レンズは設計の違いで、球面レンズと非球面レンズの2種類に分けられます。

球面設計レンズは、文字通りボールの面と同じ様なカーブをレンズの外面に持ったレンズです。

非球面設計レンズは、レンズの外面が球面ではなく特定できる形状のレンズではありません。

〈非球面設計レンズの特徴〉

- レンズ周辺部の歪みが少ない。

- レンズのどの部分で見ても自然な見え方。

- 球面レンズに比べて厚みを薄くすることができる。

- 以上のように、非球面設計レンズの方が光学的に優れているので、高級カメラやコピー機にも使用されています。

▼単焦点レンズと多少点レンズ

- メガネレンズには、ある一定の距離に焦点が合うように設計された単焦点レンズと、遠くから手元まで焦点が合うように設計された多焦点レンズがあります。

▼単焦点レンズ

- 近視、遠視、乱視、老視(老眼)を矯正するためのレンズです。

近視・遠視・乱視のレンズは遠くにピントが合うように、老視(老眼)は手元の30cm~40cmの距離にピントが合うようにレンズ度数を決定します。

▼多少点レンズ

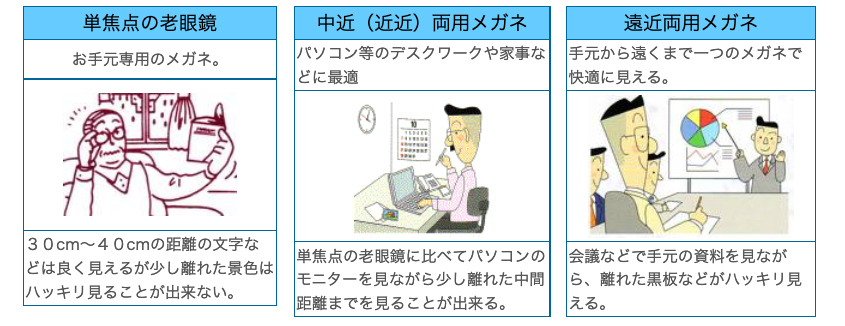

- 一般的に遠近両用レンズと呼ばれ、遠くを見るための近視・乱視・遠視等の度数をレンズ上方部に入れ、手元を見るための老眼度数をレンズ下部に入れた焦点が2つ以上あるレンズのことを言います。単焦点の老眼鏡だと手元の文字などは良く見えますが、少し離れたテレビとか会議中の黒板等はハッキリ見ることは出来ません。その点、遠近両用レンズだと遠くの景色から手元の文字等まで、全て一つのメガネで見ることが出来ます。遠近両用レンズには、レンズに境目がある2重焦点レンズやレンズの上方部から遠用・中間・手元用と連続的に度数を変化させた境目のない累進レンズがあります。最近では、境目のない累進レンズが主流で、その設計も年々進化し、累進レンズ特有のボケや歪み等を抑え、手元も広くハッキリ見やすく設計されたレンズが発売されています。また、パソコン等デスクワークが多い人のために、中間から手元までの視野を広く見えるように設計した中近(近近)レンズもあります。

5.レンズタイプ別見え方の違い

5.メガネQ&A

Q1.近親の人は老眼にならないって、ほんと?

- 結論から先に言うと、近視の人も老眼になります。

- 老眼(老視)とは、年をとるとともに近くを見る時のピント合わせの力が弱くなり、近くが見にくくなることです。そして、この現象は、個人差はありますが45歳を過ぎる頃には、近視の人も、遠視の人も、正視眼の人も、誰でもその兆候が現れます。

- さて、近視とは遠くは見にくいけれど、近くを見るのは得意な眼です。したがって、近視の度によっては、老眼になっても近視用のメガネを外せば、近くを見るのに不自由しない場合もあります。つまり、このような方は老眼用メガネの必要がないということになります。しかし、近くを見る時にはメガネを外し、遠くを見る時にはメガネを掛けるという具合に、結構わずらわしい作業を頻繁に行う事になります。

Q2.メガネって、いつ誰が発明したの?

- メガネは、13世紀後半にイタリアで発明されたと言われています。

当時レンズの素材として不可欠である透明度の高いガラスは、ベネチアングラスが優れていたからです。また、同時期にイギリスの科学者ロジャー・ベーコンは、著書の中でレンズを通して文字を見る効果について述べています。

初期のメガネは、レンズを手に持って使用していましたが、1800年頃になって、顔に固定するツル付メガネ(メガネフレームの原型)が発明され、デザイン的にも色んな形のものが出てきました。

日本にメガネが入ってきたのは、1549年、宣教師フランシスコ・ザビエルが周防の大名、大内義隆にメガネを贈ったのが最初と言われています。

Q3.メガネを掛けると度が進むの?

- 基本的に、メガネを掛けたからといって、度が進むということはありません。

一般に、度がよく変わるのは20歳代半ばまでと、40歳代後半からと言われています。

若い頃は、体の成長とともに眼球も少しづつ大きくなります。また、眼を酷使する機会も多いでしょう。それらの原因で度が変化することは考えられますが、メガネを掛けたから視力が低下するとはいえません。

40歳後半になると、体の筋肉が衰えるように眼の筋力も弱くなります。また、眼の中の水晶体が硬くなったりして、近くのものにピントを合わせることが難しくなります。これは加齢に応じて変化するもので、老眼鏡を掛けたから度が進むものではありません。

大切なのは、近視・老眼に関わらず、視力に応じた適正なメガネを掛けることです。